A l’occasion de la semaine européenne de la mobilité et dans le cadre de sa coalition mobilité durable, MoHo vous propose une série d’articles et d’interviews sur les changements de comportements de mobilité sur les trajets domicile-travail, en lien avec l’organisation du travail et l’accompagnement au changement d’habitudes.

Gilles Picard est dirigeant de la société Conseil et Accompagnement en Performance Sociale et participe à la Coalition Mobilité Durable en tant qu’expert en qualité de vie et des conditions de travail (QVCT). Nous vous proposons de découvrir à travers son expertise les liens entre les démarches de mobilité bas carbone sur le domicile-travail en entreprise et la QVCT.

Le lancement d’un projet mobilité dépend-il de la taille de l’entreprise ?

Toutes les structures peuvent lancer une démarche mobilité. Celui-ci prend juste des formes différentes :

- un projet mobilité à part entière : les structures de grandes tailles qui ont des directions RSE structurées s’appuient souvent sur les réglementations et sur des indicateurs, le projet mobilité est construit et s’appuie généralement sur un Plan de Mobilité,

- des actions éparses sur la mobilité : dans les PME et TPE n’ayant pas forcément de référent RSE ou de budget à allouer au sujet, des actions peuvent être lancées sans forcément que cela représente un projet mobilité à part entière,

- la démarche mobilité peut également être accrochée à d’autres projets d’entreprise sur d’autres sujets, comme le projet QVCT, et ne pas être un projet à part entière.

Pour choisir la forme que prendra la démarche mobilité, l’entreprise a plus tendance à prendre en compte le coût et le temps que cela lui coûte, plutôt que les bénéfices financiers et extra-financiers que cela va lui apporter.

Comment convaincre une direction d’entreprise de développer un projet sur la mobilité bas carbone domicile-travail ?

Il faut d’abord sensibiliser la direction aux enjeux environnementaux mais surtout aux bénéfices extra-financiers pour l’entreprise de mener une démarche mobilité : attractivité au regard des nouvelles générations, réduction de l’absentéisme, des arrêts de travail, de la conflictualité, des émissions de gaz à effet de serre, etc. Ces gains pourront ensuite apporter des bénéfices économiques pour l’entreprise.

La question mobilité est un thème qui va émerger petit à petit dans les entreprises, comme le thème des risques psychosociaux qui a pris une ampleur forte. Les réglementations vont faire prendre aux questions mobilité un poids de plus en plus important dans les entreprises mais cela ne suffit pas. Il faut une prise de conscience rapide généralisée.

Quelles parties prenantes intégrer dans le projet mobilité ?

Pour qu’un projet, mobilité ou autre, aboutisse dans l’entreprise, il est indispensable d’y intégrer la direction, qui doit même parfois être motrice du projet.

Pour que le projet ait du sens il faut associer différents acteurs : la direction, des salariés effectuant différentes fonctions dans l’entreprise, les managers, les responsables RH, RSE ou QHSE, les représentants du personnel…

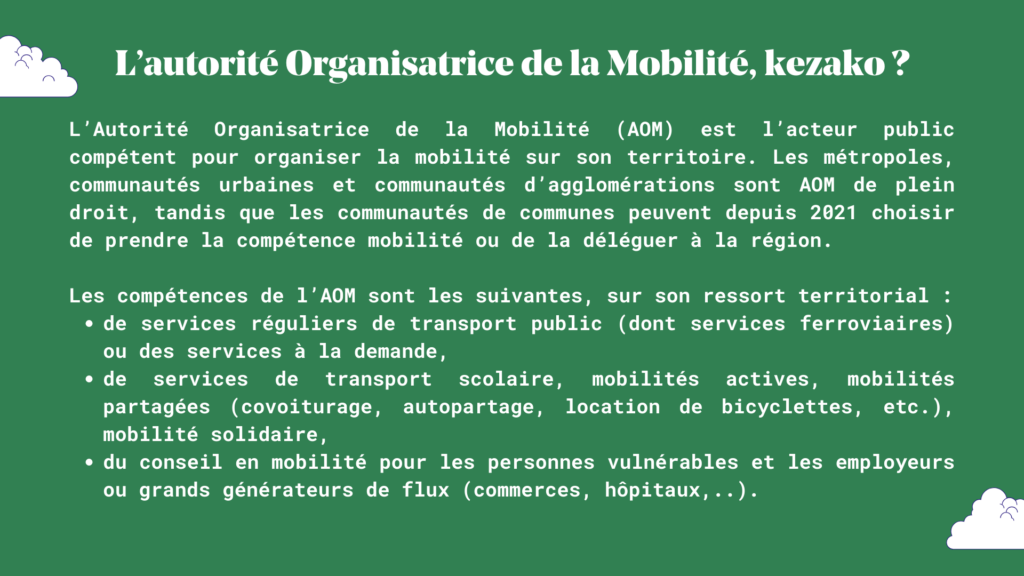

L’entreprise peut penser que les démarches sur la mobilité sont compliquées à gérer en interne. Elle a tout intérêt à être accompagnée et entourée des acteurs qui gèrent les réseaux de transports en commun et autres acteurs de la mobilité bas carbone sur le territoire.

Le trajet domicile travail : vie professionnelle ou vie personnelle ?

Les frontières de l’entreprise sont de plus en plus poreuses. La vie professionnelle impacte la vie personnelle, et inversement. Il est donc de moins en moins possible de séparer les deux.

Quand un salarié est bloqué dans les embouteillages et qu’il arrive en retard à une réunion, les vies personnelle et professionnelle sont liées. Il en est de même lorsqu’une réunion de travail termine plus tard que prévu et que le salarié ne peut pas aller chercher son enfant à l’école.

Aujourd’hui, la question est de savoir jusqu’où l’entreprise se donne des limites à son intervention sur le trajet domicile-travail.

Comment lancer un projet mobilité qui fonctionne en entreprise ?

Le sujet mobilité doit être pris en compte de façon transversale dans les entreprises car il est en lien avec d’autres sujets, par exemple :

- la QVCT. Les réflexions sur l’organisation du travail peuvent intégrer des réflexions sur la mobilité domicile-travail. Une politique de télétravail permet notamment de réduire le nombre de déplacements domicile-travail.

- l’aménagement des espaces de travail de l’entreprise. L’implantation des bureaux d’une entreprise en ville pose des questions de stationnement et donc de mobilité domicile-travail.

Les questions mobilité peuvent donc devenir un projet stratégique à lui seul, ou bien se rajouter à des projets existants sans pour autant que la mobilité soit un projet à part entière.

Quels modes de management favorisent le changement de comportement de mobilité des salariés ?

Le management idéal pour accompagner le changement de comportement est le management qui accompagne, qui est dans le “faire faire” ou le “faire avec”. Ce n’est pas le management qui “fait à la place de”, ou celui qui est uniquement sur une relation descendante.

Ce sont les enjeux du management de demain : une cohérence managériale, une culture commune managériale, un management bienveillant. Ces modes de management n’empêchent pas du contrôle et de l’évaluation.

A partir du moment où l’entreprise entretient une culture et des valeurs autour des questions de développement durable, il y a un terrain favorable pour permettre des temps de réflexion sur ces questions de transitions et s’offrir des opportunités d’action.

Découvrez la suite de cette série d’articles avec l’interview de Gilles Picard sur l’intégration de la qualité de vie et des conditions de travail dans le projet mobilité de l’entreprise.

Employeur.euse.s, salarié.e.s, citoyen.ne.s, expert.e.s… devenez un acteur pionnier sur cette problématique quotidienne, rejoignez notre Coalition mobilité durable : clemence@moho.co

Clémence Pille, interview de Gilles Picard